BRAMABIAU à la poursuite du Bonheur

Texte & Photos Michel Chabaud

Nous sommes dans le massif de l’Aigoual, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de son sommet (1 567 mètres), au cœur même d’un château d’eau qui distribue ses ruisseaux vers la Méditerranée, l’Hérault par exemple, et vers l’Atlantique comme la Jonte dans ses gorges célèbres.

Si vers le sud la pente est abrupte (ceux qui ont gravi le sentier des 4 000 marches de Valleraugue à l’Observatoire le savent), vers l’ouest de belles vastes forêts de hêtres et de sapins recouvrent des pentes plus douces où cascade un petit ruisseau qui porte le joli nom de Bonheur. Suivons-le, qui prend tout son temps pour traverser les grandes prairies au milieu desquelles le petit village de Saint-Sauveur - Camprieu résiste aux rigueurs de l’hiver, aux abondantes pluies océaniques. À 1 100 mètres d’altitude il fait souvent frisquet dans ce paysage austère où l’œil avisé du spéléologue détecte aussitôt la présence de la roche calcaire qui lui rappelle d’autres paysages familiers.

À Camprieu nous sommes dans le Gard mais aux confins de deux causses majeurs, le Méjean en Lozère et le Noir en Aveyron, sur un tout petit causse cerné de roches cristallines.

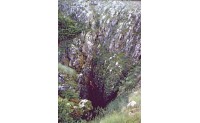

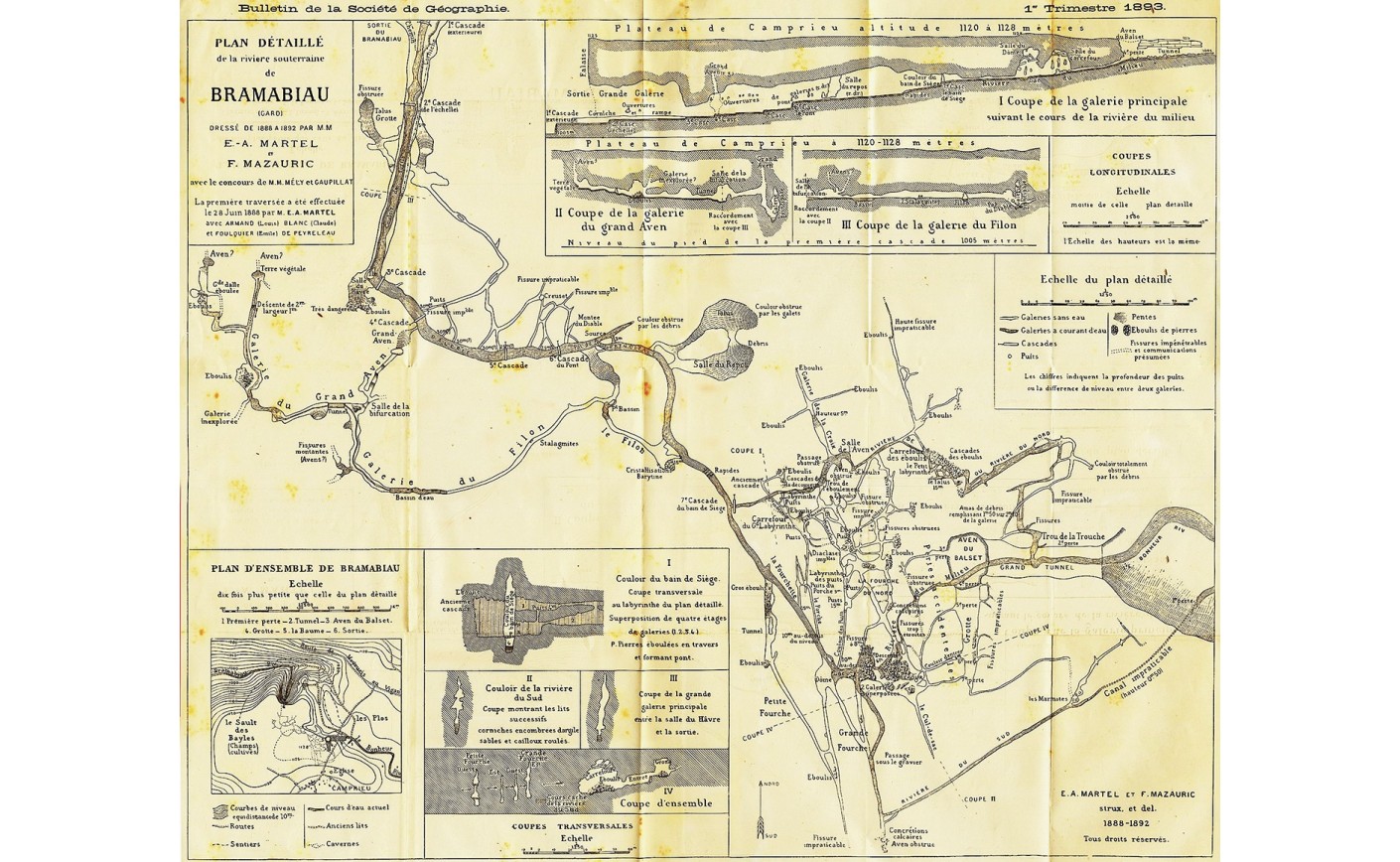

Au contact du calcaire le Bonheur, soudain, n’a d’autre choix que de disparaître sous terre, dans un grand porche suivi d’une spacieuse galerie rectangulaire plongée dans une pénombre accueillante car ajourée un peu plus loin par un gros aven appelé le Balset. Le Bonheur y chemine parmi un chaos de dalles effondrées, emplit l’espace des échos de sa voix de petit soliste des étiages ou d’orchestre symphonique des hautes eaux. Avec la perte du Bonheur et le Balset nous possédons là deux des trois mystères de la fascination qu’a exercée Bramabiau sur tous nos aînés en spéléologie et en particulier ceux qui à l’époque de la traction animale et des chemins caillouteux accédaient au site depuis Meyrueis et tout à coup, entre les arbres, apercevaient en contrebas la haute muraille stratifiée de calcaires hettangiens où une belle cascade blanche sort d’une étroite et haute fente sombre. Ce site sauvage, où le bruit de la cascade rappelle le « bœuf qui brame », est l’Alcôve de Bramabiau, troisième et plus grand attrait du causse.

En 1884, Édouard Alfred Martel, jeune juriste passionné de géographie et amoureux du pays des Causses, découvre l’Alcôve et aussitôt relie dans sa tête la perte du Bonheur et la résurgence de Bramabiau. Devant l’Alcôve il s’extasie et écrit : « c’est un véritable coup de théâtre. Vaucluse n’est rien auprès de ce site sans égal ! ». Puis à propos du grand tunnel entre perte et aven du Balset : « les proportions harmonieuses de la monumentale galerie sont dignes d’un architecte ».

Extrait d’un article du Cévennes Magazine n° 2352 du 09 août 205 disponible chez votre marchand de journaux ou en commande sur notre site internet.